※本記事には広告が含まれています。

こんにちは、しろこです。

初っ端から声を大にして言わせてください。

みなさーん! 「事前予約制」の展覧会のチケットは、予定枚数に達し次第、販売終了ですからねー!!!

ほんとに販売終了しますよー!!! 追加販売があることは、きーわーめーてー稀ですから、淡い期待なんて抱いちゃダメですよー!!!

(´Д`;)ハァハァ…

なぜこんなに注意喚起(?)するかというとですね・・・私、取れなかったんです、大阪市立美術館で開催される『天空のアトラス イタリア館の至宝展』のチケットが…。

発売日翌日に取ろうとした時には、すでに全日程完売。我が目を疑いました。展覧会のチケットが完売するって意味分からん、と…。

大阪・関西万博のイタリア館で展示されていた彫刻を展示するので、イタリア館に入れなかった人や、普段は美術館なんて行かない人までもが行くからなんだろうけど、、、けど、、、

美術館側も想定外の人気だったようなんですが、だからといって開館時間を延長するとか、追加チケットを販売するとかはなく、開館時間は通常通り9:30~17:00、月曜は休館。

いや、決して責めてるんじゃないですよ。ただ、従業員に優しい職場だなと思うだけで(負け惜しみ)。

ニュースでも取り上げられたからか、その数日後に正倉院展のチケット販売状況を見たら、それまではまだまだ余裕ありだったのに、私が行った日も含めどの日程もほぼ「予定枚数終了」になっていました(笑)

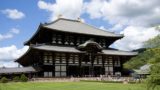

基本情報

会期:2025年10月25日(土)~11月10日(月) ※会期中無休

時間:8:00~18:00 ※金土日祝は~20:00。入館は閉館時間の60分前まで

場所:奈良国立博物館(奈良県奈良市)

料金:一般2,000円、高校生・大学生1,500円、小学生・中学生500円、キャンパスメンバーズ学生400円

(レイト割:一般1,500円、高校生・大学生1,000円、小学生・中学生無料)

※レイト割:月~木曜は16時以降、金土日祝は17時以降の日時指定券に適用。

※観覧には事前予約制の日時指定券が必要。日時指定券は当日各時間枠開始時刻まで販売。予定販売枚数に達し次第、販売終了。

チケット情報

発売開始:9/5(金)10:00

発売場所:ローソンチケット、CNプレイガイド、展覧会オンラインチケット、美術展ナビチケットアプリ

待ち時間・混雑状況

今年は12時の枠を購入。

近鉄奈良駅から会場である奈良国立博物館までは徒歩15分くらいなので、11:30頃に駅に着いて、トイレ行ってから向かえば、11:50くらいに待機列に並べるな~・・・と思っていた私がバカだった(T_T)

連休初日の朝ゆったり目の時間~昼前の観光地がこんなに混んでいるとは思いませんでした。

電車は満員、ホームは大混雑、トイレだけでなく改札も長蛇の列。もちろん(?)日本人より外国人観光客の方がはるかに多い(数が多い&荷物がでかい&不慣れだから余計に混雑する)。

京都や鎌倉はオーバーツーリズムの問題が叫ばれていますが、奈良も(少なくとも中心部は)相当ひどいです。

ゆるくて落ち着いてて商売っ気のない奈良が好きで、大阪に出てきた20年前から年に数回訪ねていましたが、、、変わっちゃったなぁ。。。

そんなこんなで(駅から博物館までの道も混雑)会場に着いたのは、入場が始まった12時ちょい過ぎ。入場できたのは列に並んで10分後くらいでした。

結果、最初の展示室の最初の方に並んでいる宝物はあまり見られませんでしたが、それ以外はまぁ見られたかなという印象です。

少しでもしっかり見たい方は、遅くとも1時間前には最寄り駅に着くように行くことをオススメします。

感想

今年もしろこの独断と偏見で選んだイチオシ宝物をご紹介します!

①木画紫檀双六局(もくがしたんのすごろくきょく)

木画という寄木細工の技法を用いて装飾された双六盤。

木画の素材は、ツゲ、シタン、コクタン、象牙、鹿角、竹など。

毎年、現代にも通じる非常にデザイン性の高い宝物が出陳されていますが、デザイン性でいえば今年はコレが一番だと思います。

盤自体も、嘘のない真っ直ぐな線と、足の部分の曲線との対比が見事で、指物師の真摯な仕事ぶりがうかがえるようでした。

②漆縁籧篨双六局龕(ぬりぶちきょじょのすごろくきょくのがん)

木画紫檀双六局を収納する箱で、表面にはものすごく細かく編んだ籐が貼られています。

中身だけでなく箱にも趣向を凝らすのは、さすが天子様遺愛の品ですね。

③水精双六子(すいしょうのすごろくし)

琥珀双六子(こはくのすごろくし)

黄瑠璃双六子(きるりのすごろくし)

藍色瑠璃双六子(あいいろるりのすごろくし)

浅緑瑠璃双六子(あさみどりるりのすごろくし)

緑瑠璃双六子(みどりるりのすごろくし)

双六子とは、双六の駒のこと。直径1.5センチくらいで、厚みのあるおはじきのような感じです。

第76回で出陳され、そのかわいさで私の心を鷲掴みにした瑠璃魚形(るりのうおがた)と同じ素材&同じ色合い。

1つ目の部屋の壁沿いのケースの最初の方に並んでいます。小さい上に平置きされている&展示場所の関係で混雑するので、しっかり見るのは難しいかもしれませんが、気になる方は鑑賞者の列の隙間を狙ってぜひ見てください!

④子日目利箒(ねのひのめとぎのほうき)

ホウキです(笑)といっても、掃除用ではなく儀式用。

持ち手は、小さくてカラフルなガラス玉のようなもので装飾されており、先の部分にもところどころ飾りが付いています。

見た目は、もろ卓上ホウキです(笑)

⑤黄熟香(おうじゅくこう)

「蘭奢待(らんじゃたい)」と言った方が馴染みがあるかもしれませんね。蘭奢待の正式名称が黄熟香です。

今年の6~8月に大阪歴史博物館で開催された『正倉院 THE SHOW』で、蘭奢待の香りを再現していました(9/20~11/9まで上野の森美術館でも開催)。

残念ながら、正倉院展で香りの再現展示はありません。

『正倉院 THE SHOW』で香りを試しましたが、、、私には全然良い香りには思えませんでした(苦笑)

(ところで、香りは「モノ」ではないから保管・保存のしようがないですよね…?聖武天皇の時代と織田信長の時代と今の時代とでは香りが変わっている気がするのですが…)

⑤桑木阮咸(くわのきのげんかん)

「阮咸」という四絃の楽器で、「阮咸」という名前の琵琶の名手に由来するそう。

銅の部分が正円。見事なまでにまんまる。

むかーしむかしに録音したと思われる、実際に弾いた音が流れています。

⑥伎楽面 師子児または太孤児(ぎがくめん ししこ たいこじ)

伎楽面 金剛(ぎがくめん こんごう)

伎楽面 太孤父(ぎがくめん たいこふ)

面を見ると、「私、もしかして面が好きなのかも…」と思うようになったのはいつからか(;´∀`)

白洲正子の『かくれ里』を読んでからかなぁ。。。

面という「モノ」ではあるけれど、単なる物質的な「モノ」ではないと思います。

作り手の想いもこもっているし、芸能の役割も担っているし、アニミズム的な要素もあるし。

面と対峙すると、目の部分はくり抜いているから本当はそんなはずないんだけど、目が合ったような不思議な気分になります。

見る角度や光の当たり方によって表情が違って見えるのも面白いです。

⑦瑠璃坏附受座(るりのつき つけたり うけざ)

今年のキービジュアルです!

いつも、キービジュアルの宝物は会場の真ん中くらいに展示しているのですが、今年は瑠璃坏のためだけの部屋が一番最後にあります。

「なして今年はそないに特別扱いなんだ…?」と思いつつ部屋に入ったら・・・納得。

部屋の照明を落として宝物のみに照明を当てることで、気品あふれる瑠璃色が際立って見えました。

坏そのものも美しいし、坏を透過して陳列台に映った光も美しい。見惚れる一品です。

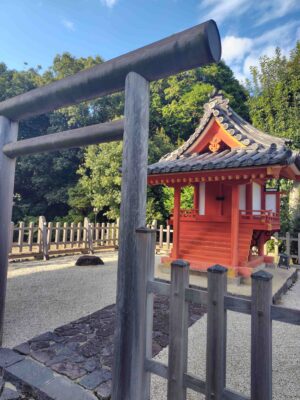

さて、今年は正倉院展に合わせて、11/1~11/3の3日間だけ、正倉院正倉が特別公開されています。

「公開」といっても、もちろん正倉に入れるわけではありませんが(^o^;)

通常は柵の外からしか見られない正倉を、近くから360度見られます。

チケットを購入した当時は特別公開するなんて知りませんでしたが、せっかくの機会なので正倉院展鑑賞後に足を伸ばしてきました☆

少々矛盾した表現かもしれませんが、高床式なのにすごい重厚感でした(@_@;)

建物から、宝物を守っている誇りが感じ取れるというか…。

宝物同様、縦の線にも横の線にも斜めの線にも嘘がない。

鬼門(正面向かって右手)に、杉本神社という鎮守の社を設けていることも初めて知りました。

そうそう、正倉院展開幕の1ヶ月くらい前になると、勅封を解く「開封の儀」のもようがニュースで流れますが、あの建物は正倉の奥にある鉄骨鉄筋コンクリート造の宝庫です。

正倉院の宝物は以下のウェブサイトから検索できるので、興味のある宝物があった方は検索してみてください♪ (※時々、違う宝物がヒットする謎の仕様…)

宮内庁 正倉院宝物検索

https://shosoin.kunaicho.go.jp/search/

コメント